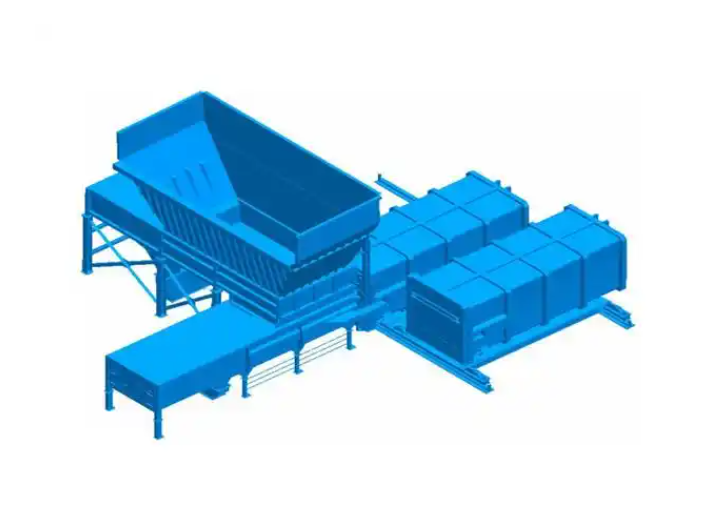

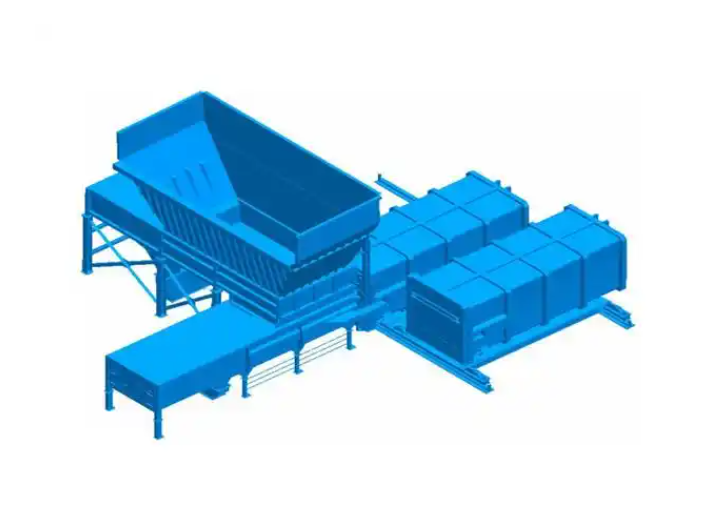

當城市日均垃圾產量突破萬噸,傳統垃圾站 “投料擁堵、容量不足、壓縮不充分” 的痛點愈發突出。大型分體式垃圾站的出現,以 “二層投料設計 + 30 方接料斗 + 副推功能” 的三維創新,為工業園區、城市中轉站、大型社區提供了 “高效吞吐、深度壓縮” 的解決方案。這款將 “分層作業” 與 “巨量處理” 結合的新型裝備,究竟如何重新定義大型垃圾處理的效率標準?

走近主機,最直觀的革新是二層立體投料結構:一層為地面投料口,可直接對接三輪車、小型垃圾車;二層為高空投料平臺,通過斜坡與卡車通道連接,大型垃圾轉運車可直接倒車至平臺卸料。這種設計徹底解決了傳統垃圾站 “大小車搶位” 的難題,某工業園區實測顯示,高峰時段投料效率提升 60%,以往 1 小時才能處理的垃圾量,現在 40 分鐘即可完成。

二層平臺的細節設計暗藏巧思:

防滑斜坡:表面鋪設金剛砂防滑層,雨天卡車爬坡時輪胎不打滑,某南方城市雨季測試中,投料平臺事故率降為 0;

高度適配:二層平臺離地 1.5 米,剛好匹配 6 米 8 卡車的貨箱高度,司機無需倒車精準對位,“以前倒垃圾得反復調整位置,現在開上去直接卸,省時又安全。” 卡車司機老周說;

防灑落擋板:平臺邊緣設 50cm 高擋板,配合柔性橡膠條,可攔截 95% 的散落垃圾,某城市中轉站數據顯示,周邊路面清潔成本下降 40%。

接料斗的 “容量實力” 同樣驚人:30 立方米的Q345B 錳鋼斗體,采用 6mm 厚板材焊接,可一次性暫存 30 噸松散垃圾,相當于 1500 個 240L 垃圾桶的裝載量。某大型社區試點顯示,傳統 8 方垃圾站需每日清運 5 次,而 30 方斗配合壓縮系統,2 天清運 1 次即可,直接減少 60% 運輸成本。

斗體的 “耐用性” 經得起考驗:

抗沖擊設計:底部加裝 10mm 厚耐磨襯板,在接收建筑垃圾等硬質垃圾時,磨損率較普通斗體降低 70%,某建材市場使用 1 年后,襯板僅輕微劃痕;

防腐蝕涂層:內壁噴涂環氧樹脂,處理廚余垃圾等腐蝕性物料時,銹蝕速度下降 80%,某食品工業園的斗體在 3 年后仍保持完好;

液位預警:斗內安裝超聲波傳感器,當垃圾量達 25 方時自動亮燈報警,避免溢出,“以前得人盯著看容量,現在報警一響就知道該壓縮了。” 中轉站管理員說。

區別于傳統單缸壓縮,這款垃圾站的主壓缸 + 副推缸協同系統堪稱 “壓縮利器”:主壓缸提供 180kN 的正向壓力,將垃圾初步壓實;副推缸從側面施加 80kN 推力,消除主壓缸難以觸及的邊角空隙,使垃圾壓縮比從 1:3 提升至 1:4.5,30 方松散垃圾可壓縮至 6.7 方致密塊體。

副推功能的實際價值在場景中凸顯:

混合垃圾處理:針對塑料、織物、廚余的混合垃圾,副推缸可擠壓出 5% 的殘留水分,壓縮后垃圾含水率從 40% 降至 25%,某垃圾焚燒廠反饋,這種低含水率垃圾燃燒效率提升 15%;

大塊垃圾破碎:副推缸前端設鋸齒狀推板,可撕裂樹枝、家具等大件垃圾,某拆遷現場測試顯示,未經破碎的沙發、床墊,經副推擠壓后體積縮小 80%,無需額外破碎設備;

連續作業能力:主副缸采用獨立液壓回路,壓縮過程中可同步接收新垃圾,某城市早高峰時段,30 分鐘內完成 “接收 10 噸垃圾 + 壓縮成塊” 的循環,作業間隙縮短 50%。

在某汽車產業園,二層投料平臺每日接收 20 輛卡車的工業廢料,30 方斗配合副推功能,將塑料包裝、金屬邊角料壓縮成塊,每 2 天由重型車轉運至處理廠,較傳統模式減少運輸車次 12 趟 / 月,物流成本下降 3 萬元。

北京某區中轉站的設備,一層對接社區三輪車,二層接收街道壓縮車,30 方斗日均處理垃圾 150 噸,副推功能使垃圾密度從 0.3t/m³ 提升至 1.35t/m³,轉運車裝載量翻倍,“以前 8 輛車才能運完的垃圾,現在 4 輛就夠了。” 中轉站負責人說。

在某新建城區,該設備作為臨時中轉樞紐,二層平臺接收建筑垃圾運輸車,副推缸破碎混凝土塊,30 方斗暫存后由專用車運至再生廠,避免了建筑垃圾亂堆亂放的問題,片區揚塵污染下降 60%。

從經濟視角看,其價值體現在三方面:

人工成本:二層投料減少 3 名指揮協調人員,年省工資支出 15 萬元;

運輸成本:30 方斗 + 副推壓縮使清運頻次減少 60%,某地級市統計顯示,年省燃油 + 車輛維護費 20 萬元;

土地效率:分體式設計使主機與接料斗可分置,占地較傳統一體式站減少 30%,在寸土寸金的城區,相當于節省土地租金 10 萬元 / 年。

在環境效益上,某生態環境局監測顯示,該設備作業區的粉塵濃度較傳統站下降 75%,異味擴散距離縮短至 5 米內,“以前垃圾站周邊 30 米都不敢住人,現在居民投訴量降了 90%。” 周邊社區主任說。

大型分體式垃圾站的價值,不僅在于 30 方斗的 “大容量” 和二層投料的 “高效率”,更在于它用 “分層作業” 思維破解了垃圾處理的 “擁堵悖論”—— 讓大小車輛各得其所,讓松散垃圾致密成型,讓巨量處理與環境友好共存。在 “垃圾圍城” 壓力日益加劇的今天,這款設備證明:解決城市垃圾難題,不僅需要 “大肚量”,更需要 “巧設計”。當更多城市開始采用這種 “分層高效” 模式,或許 “垃圾變資源” 的愿景,會比想象中來得更早。